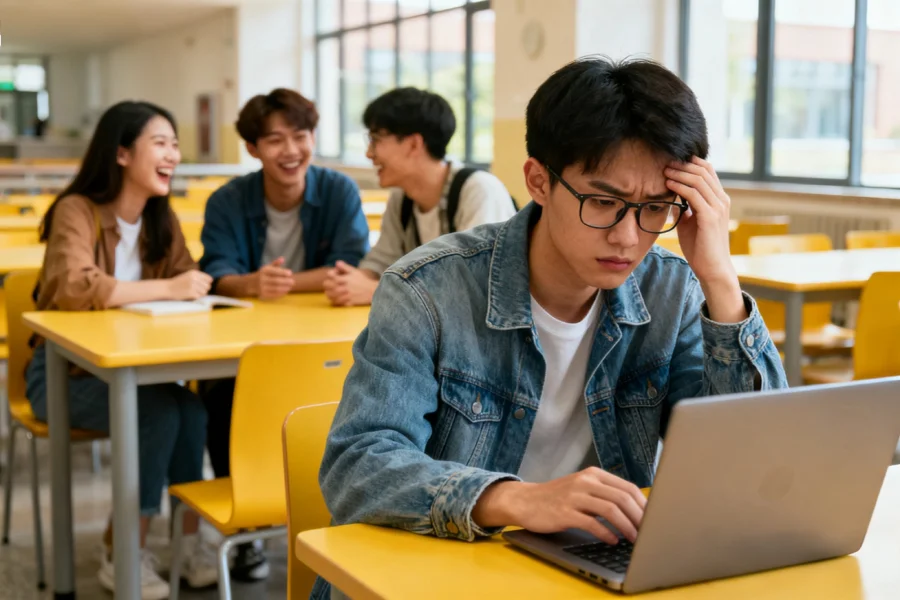

你是否也有过这样的瞬间:食堂排队时遇到熟人打招呼,表面笑着回应,心里却有点慌;聚会上侃侃而谈,回宿舍后又反思自己是不是话太多;微信群里打了一大段想说的话,最后却只发出一个“哈哈”;发了条朋友圈,等不到点赞就赶紧删除……这些反差的场景并不少见,其实你并不矛盾,这只是社交硬撑的表现。当我们为了合群硬着头皮表现得很“社牛”(社交牛人,形容特别外向),内心却依然战战兢兢,“表面社牛、内心社恐”就出现了。我们在融入集体的压力下逼自己主动开口,又怕太过热情招人烦而小心翼翼。无论你是羞涩的“社恐”还是看似放得开的“社牛”,这种进退两难的焦虑心情其实很常见,它正是社交焦虑在作祟。

什么是社交焦虑?🤔

从心理学角度来说,社交焦虑(Social Anxiety,也称社交恐惧症)指的是一个人在社交场合中感到的紧张、恐惧、担忧和不安。简单来说,就是过度害怕在人前出丑、被他人否定评价,以至于尽力回避社交。这种焦虑会让人变得不敢主动与人交往,长期下来甚至可能影响心理健康,严重时还会诱发抑郁等心理疾病。但需要强调的是,社交焦虑并不等同于单纯的害羞内向,也不是社交能力差,它更多是对社交情境的一种过度担忧。

社交焦虑在年轻人中非常普遍。 研究表明,从儿童期到青春期,个体的社交焦虑明显增长,并在13至23岁年纪时达到高峰。这意味着大学阶段正是社交焦虑的高发期。实际上,有数据表明我国大学生中有约27.2%的人属于社交焦虑程度较高的群体,可见“恐社交”绝非少数人的烦恼。如果你也在社交时感到局促不安,请相信你并不是一个人。我们每个人或多或少都体会过与人交往时的顾虑,那并不代表软弱,只是面对人际关系时很常见的心理反应而已。

社交焦虑成因:来自外部压力和内在因素

社交焦虑的产生并非毫无缘由。心理学研究一般将其归结为外部环境和个人内部两方面的因素。简单来说,外部有环境压力,内部有性格和认知因素,共同塑造了我们的社交心理。

外部因素:社交环境带来的压力

当代大学生所处的社交环境中暗藏着不少“隐形压力”。首先,害怕被群体排斥是很多人焦虑的来源。比如看到同学们三五成群地聊天,而自己被冷落在一旁时,就难免怀疑“是不是我不合群?”这种对被忽视的担心会放大紧张情绪。校园中的“小团体”现象、有意无意的忽略,都可能让人产生被排斥感,于是在社交时格外谨慎小心,生怕再遭冷遇。

其次,激烈的竞争氛围(内卷压力)也会加剧社交焦虑。很多大学生活在竞争中:比成绩、比表现、甚至比人缘。在这种人人都想出彩的环境下,同学之间有时会形成微妙的竞争关系,仿佛朋友也变成了竞争对手,人际关系不自觉地走向“零和博弈”。为了不掉队,我们硬撑着参加各种社交活动,表面上热络,内心却绷紧神经,唯恐表现不好被比下去。这种外部压力让社交变成了一场“任务”,紧张和焦虑也就在所难免。

内在因素:性格特质与认知模式

除了环境影响,每个人自身的性格和认知模式也深刻地影响着社交焦虑的程度。

- 消极的自我认知。 如果一个人对自己的评价很低,总觉得“我不够好”,那走进社交场合时自然更容易感到局促。心理学家 Clark 和 Wells 提出的认知模型就指出,负面的自我概念以及对社交场景的威胁感知是诱发社交焦虑的主要内部因素。当我们过度担心“别人会怎么看我”,大脑把普通的社交看成了危险情境,身体也会启动“逃跑或战斗”的应激反应,让人手心出汗、心跳加速,恨不得赶紧逃离人群。

- 不清晰的自我定位。 有些同学对自己的性格特点和价值观缺乏清晰的认知,在社交中就更容易受环境影响。研究发现,一个人自我概念的清晰程度会影响他对外界评价的依赖度:自我概念越模糊,越容易以他人的看法为准绳,因而更在意社交反馈,焦虑程度也更高。相反,如果你对“自己是谁”有比较坚定的认识,就不会过分在乎他人一时的评价,社交时也会更从容。

- 人格特质的影响。 每个人的性格不同,社交中的舒适度也不同。一些性格内向、敏感的人天生就比外向者更容易紧张。但更值得注意的是完美主义倾向。完美型人格往往给自己定下苛刻的社交标准——“我必须表现完美”“绝不能让别人不舒服”——在这种高标准下,一个微小的互动瑕疵都会被无限放大,引发强烈的不安。研究确实发现完美主义与社交焦虑显著相关。总想把一切做到无可挑剔的人,往往也背负了过多心理负担,在社交场合更可能感到紧张失措。

四种社交类型,你是哪一种?

有趣的是,社交焦虑的表现还和个人的社交圈形态密切相关。每个人的朋友圈子形状各异:有的人好友成群遍布各圈子,有的人朋友不多但关系极深。心理学上可以用两个维度来描述社交圈的特征:

- 广度:你认识多少人,社交范围有多广;涉及多少不同群体。

- 深度:你与这些人关系的亲密、信任程度如何,友情是否稳定长久。

按照“广度”和“深度”的高低组合,可以划分出四种典型的社交类型。不妨对号入座看看自己属于哪一种:

- 高广度・高深度型:朋友很多,交情也深。这类同学社交圈又广又稳,既有人脉又有知心好友,可谓如鱼得水。在大群体中游刃有余的他们,有时也会因应酬过多感到身心俱疲,需要学会给自己留些独处时间。

- 高广度・低深度型:社交面很广但缺少特别亲密的朋友。这样的同学往往是朋友圈里的“开心果”或“社交达人”,表面上朋友满天下,热闹非凡,但内心深处可能常觉得孤独。因为缺乏可以推心置腹的对象,他们在热闹散去后容易涌起空虚和不安。“表面社牛、内心社恐”很大程度上描述的就是这一类型——在人群中活跃逗笑,其实只是害怕冷场和被疏远,硬撑出来的热情。

- 低广度・高深度型:朋友圈子小而精,有几位挚友知己但不善广交。此类人通常比较内向,在陌生社交场合会拘谨羞涩,但在自己亲近的小圈子里非常放松自在。他们的社交焦虑主要表现在面对新环境新朋友时,比如参加大型聚会或跟不熟的人打交道会让他们紧张。不过,有深厚友情做后盾,他们在心理上有一定安全感。

- 低广度・低深度型:朋友很少且交情一般。这样的同学可能平时社交机会就不多,一个人独处时间多。在社交上缺乏经验和信心,渐渐形成了回避社交的习惯,久而久之更加缩小了圈子。这种类型最容易陷入恶性循环:因为焦虑不敢社交,越不社交人际技巧越弱,稍微需要与人互动就更加恐惧。在校园里,这类“隐形人”其实并不少见,只是他们往往存在感很低。

每种类型都有各自的烦恼和优势,并没有绝对的好坏之分。认识到自己的社交模式,有助于理解焦虑的来源并找到适合的调整方式。那么,你的社交圈更接近以上哪一类呢?不妨思考一下,在了解自己特质的基础上对症下药。

如何缓解社交焦虑?

找到自己社交类型后,我们就可以尝试一些针对性的办法来缓解社交焦虑。不同类型的人或许需要侧重不同的调整方向,但以下这些建议对大多数人都有帮助:

- 广而不深型(社交达人型):试着在茫茫人海中培养几段更深的友谊。与其把精力撒在无数微信群聊和酒局上,不如挑选三五个聊得来的朋友,多花时间深入交谈。【让友情“增深度”】当你拥有真正信任的好友后,在大的社交场合也会更有底气,不再只是逢场作戏般地硬撑热情。

- 深而不广型(小圈子型):鼓励自己偶尔走出舒适圈,逐步扩展社交半径。你可以从参加一些感兴趣的社团活动或线下沙龙开始,尝试结识新朋友。一开始范围不必大,小步拓展即可。每结交一个新朋友,都给自己一点正反馈。久而久之,你会发现在陌生环境下也能逐渐放松,社交焦虑在扩大圈子的过程中慢慢减轻。

- 广度深度皆高型(交际全能型):学会给自己设定界限,避免过度社交带来的压力。你本身并不怯场,但可能因为对每一段关系都投入很多而让自己疲惫不堪。这类同学需要意识到适当拒绝和自我休息的重要性。不必每次都强撑着当大家的开心果,有时候做回听众或暂时缺席并不会影响友情。保持身心平衡,你才能更长久地享受社交的乐趣。

- 广度深度皆低型(社交隐退型):不要放弃重建社交的信心。从兴趣入手寻找同类是个好方法——比如加入一个你喜欢的游戏、运动或读书兴趣小组,在共同话题中更容易打开心扉。给自己设定每周至少完成一两个“小社交任务”,比如主动和同学聊几分钟天、在课堂上回答一次问题等。每完成一次都认真表扬一下自己。循序渐进地累积勇气,你会发现社交并没有想象中那么可怕。

除此之外,无论你属于哪种类型,一个普遍的问题是缺少积极的社交反馈。长期处在自己的心理小剧场中,很容易一遇到冷场就胡思乱想“是不是我哪里不好”。对此,不妨主动制造一些正向的小反馈:比如真诚地夸奖同学“你刚才分享的观点很有趣”,或者对朋友说声“谢谢你今天陪我”。小小的称赞和感谢会让对方感受到你的善意,你自己也会获得一份积极的回应,慢慢建立起社交的信心。与此同时,学着直接表达自己的感受和需求也是必要的。如果你最近状态不佳,不妨坦诚告诉身边的人:“我最近有点焦虑,话可能少一些。”这样对方才能理解你的沉默并给予支持。这些主动而真诚的沟通,会让人际关系变得更稳定清晰,也让你自己更安心。

请记住,社交焦虑或许只是我们渴望与他人连接的一种“副作用”。正是因为在乎别人的看法、珍视社群的归属,我们才会紧张忐忑,这说明你并不是冷漠的人。换个角度看,焦虑源于在乎和真诚。那么,与其否定这种情绪,不如尝试逐步驾驭它,把对他人的在乎化作正向的动力。

希望这些方法能够帮助你缓解社交焦虑,更重要的是找到适合自己的社交节奏和方式,建立起属于你的舒适人际圈。😊 你在社交中有哪些困扰或小技巧呢?欢迎在评论区分享你的故事和心得! 如果你不确定自己的社交焦虑程度,也可以尝试一些心理测评(例如社交焦虑量表)或寻求学校心理咨询中心的帮助。别忘了:少些身不由己,多点自由自在,让社交慢慢变成一件轻松的事,我们一起加油!